Karen et moi (2011) est le premier roman de Nathalie Skowronek, vous êtes plusieurs à l’avoir recommandé sur vos blogs. Avec raison. Ce roman né de l’intention d’écrire la vie de Karen Blixen comporte une double trame : l’existence de la baronne Blixen (jusqu’à son retour au Danemark) alterne avec un parcours personnel en écho, celui de la future romancière (qui sera reçue samedi à l’Académie).

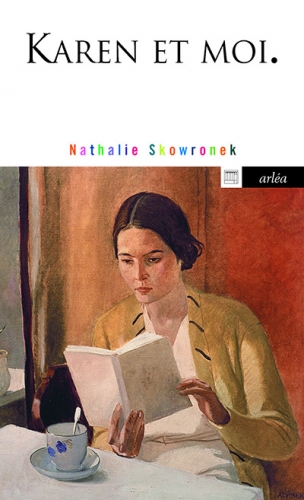

"Jeune femme au livre" d'A. A. Deneika a remplacé

le portrait de Karen Blixen sur la couverture

« Cela fait longtemps que Karen est entrée dans ma vie. » Nathalie Skowronek avait onze ans quand elle a lu La ferme africaine, en voyage au Kenya avec son frère et ses parents – « et elle c’était moi et moi j’étais elle. Karen, my sister. Comme elle, je venais d’un monde qui m’étouffait, petite fille choyée de la bonne société, pélican noir au milieu de demoiselles bien peignées, comme elle j’étais la moins préparée à faire face à cette force que je sentais rugir et qui me poussait vers l’ailleurs, loin, très loin de ce pour quoi j’avais été programmée (enfance sans histoire, études honorables, beau mariage.) »

Elle écrit la vie de Karen Blixen pour sortir de la solitude et du sentiment « de regarder passer sa vie ». La suit du Danemark jusqu’au pied des montagnes du Ngong, puis dix-sept ans plus tard de l’Afrique vers l’Europe, « retour à la case départ », jusqu’à Skagen, « un bout de femme face à l’océan, à l’extrême nord de son pays natal. »

Avant de se marier, son père Wilhelm Dinesen a vécu deux ans en Amérique du Nord dans une cabane au milieu des Indiens qui l’appellent « Boganis » (noisette) – c’est ainsi qu’il signera ses Lettres de chasse et ses articles. Ses parents appelaient Nathalie Skowronek « Epinglette » à cause de sa taille fine et de ses « attitudes piquantes ». Dans sa bulle d’enfant, « il y avait des rêves et des mots », elle passait son temps à lire.

Wilhelm et Ingeborg (d’une famille bourgeoise « richissime », polyglotte cultivée et intelligente) ont eu trois filles et deux fils. Progressiste, le père de Karen prend la défense des Indiens, de la vie sauvage. Une vie « normale » ne l’intéresse pas. Sa mère note : « Exactement comme notre petite Tanne. » Karen-Tanne se promène avec son père dans les bois, il lui transmet son amour de la nature, de la liberté. Peu avant ses dix ans, il se suicide et sa fille préférée en ressent un chagrin immense, puis veut être à la hauteur : « On ne peut se contenter d’une vie ordinaire après avoir été reine. »

Quand vient l’âge de se marier, Karen s’ennuie, Nathalie aussi. Complice de son père qui cache ses soucis, celle-ci observe « les trop longues siestes » de sa mère déprimée. Elle envie à Karen le « soutien indéfectible » de sa mère Ingeborg. Nathalie ignorait que les angoisses de sa mère remontaient à sa propre enfance : elle venait d’avoir quatre ans lorsque son père, « rescapé d’Auschwitz », était parti.

Karen était amoureuse de Hans, qui ne voulait pas d’elle. Bror Blixen, son frère jumeau, lui a proposé de s’associer en devenant sa femme. Ils s’installeraient au Kenya pour faire fortune. Elle accepte. Nathalie Skowronek se marie juste après ses études de lettres avec un homme qu’elle connaît depuis des années – « J’ai cru qu’en me mariant j’arriverais à me mettre à l’abri de moi-même. »

A dix-huit ans, elle rêvait de partir vers le sud, mais sa famille l’en a dissuadée : sa mère avait besoin d’elle, il valait mieux ne pas s’éloigner. Les débuts de sa vie de couple la rassuraient, elle devenait plus sociable, « experte dans l’art du faire semblant ». Quand Karen arrive à la ferme – Mbogani, ça ressemblait au nom indien de son père – tout vêtu de blanc, Farah l’y attend et lui offre un lévrier d’Ecosse en cadeau de bienvenue. Karen l’appelle « Dusk », crépuscule, en souvenir de leur première rencontre.

Le « temps béni » de la découverte de la nature africaine, de la vie sauvage, Nathalie l’a vécu lors d’un second voyage au Kenya avec ses filles. « Mentalement » elle leur disait : « Ne faites pas comme moi, n’ayez pas peur, ouvrez les yeux, désirez plus, écoutez ce que la savane nous dit. » En suivant leurs vies en parallèle, Nathalie Skowronek dévoile peu à peu sa propre personnalité, son milieu, son premier travail dans les magasins de vêtements de la famille. « Mon patronyme, une alouette en français, n’est pas un nom juif mais polonais. » Un nom probablement « acheté » par un ancêtre pour éviter à ses fils « un enrôlement forcé dans l’armée russe ».

Comme Karen tombée amoureuse en Afrique de Denys Finch-Hatton, Nathalie Skowronek a rencontré quelqu’un lorsqu’elle travaillait pour une maison d’édition, et senti immédiatement que cet homme, un écrivain, était fait pour elle. Vivre entre deux hommes, rappelez-vous, c’était le thème de La carte des regrets, qu’on retrouve ici dans les deux destins racontés.

Plusieurs livres « compagnons de route » irriguent Karen et moi, comme L’appel de la forêt, Les Mémoires d’Hadrien, Aurélien et d’autres. Nathalie Skowronek a mis plus de temps que Karen Blixen à oser choisir sa vie, mais comme elle, un jour, elle s’est reconstruite par l’écriture. Elle signe ici un très beau roman, dans son style apparemment simple où les mots sont d’une justesse admirable.